博物館作為文化展示、教育傳播和學(xué)術(shù)研究的重要場(chǎng)所,其空間使用效率直接影響著參觀體驗(yàn)、運(yùn)營成本和可持續(xù)發(fā)展能力。在

博物館裝修過程中,科學(xué)評(píng)估空間使用效率不僅能夠優(yōu)化資源配置,還能提升博物館的社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這種評(píng)估需要從功能布局、參觀流線、面積分配、設(shè)備配置等多個(gè)維度進(jìn)行綜合分析,既要滿足當(dāng)前運(yùn)營需求,又要為未來發(fā)展預(yù)留彈性空間。

評(píng)估博物館空間使用效率的首要任務(wù)是建立科學(xué)的評(píng)價(jià)體系。傳統(tǒng)上,空間效率往往被簡(jiǎn)單理解為"單位面積容納的展品數(shù)量"或"同時(shí)接待的觀眾人數(shù)",這種單一指標(biāo)顯然無法全面反映現(xiàn)代博物館的復(fù)合功能。完整的評(píng)估體系應(yīng)當(dāng)包含三個(gè)層次:基礎(chǔ)層關(guān)注物理空間的使用密度,包括展陳面積占比、通道寬度合理性等;中間層考察功能實(shí)現(xiàn)的充分性,如教育空間的使用頻率、臨時(shí)展廳的周轉(zhuǎn)率等;高級(jí)層則著眼于體驗(yàn)質(zhì)量,包括觀眾停留時(shí)間、互動(dòng)參與度等軟性指標(biāo)。這三個(gè)層次相互關(guān)聯(lián),共同構(gòu)成空間效率的立體評(píng)估框架。

功能分區(qū)合理性是評(píng)估空間效率的核心要素。現(xiàn)代博物館通常包含展覽區(qū)、教育區(qū)、服務(wù)區(qū)、辦公區(qū)和技術(shù)區(qū)五大功能模塊。在評(píng)估時(shí),需要分析各功能區(qū)的面積配比是否恰當(dāng)。以中型綜合博物館為例,展覽區(qū)通常應(yīng)占總面積的50%-60%,教育區(qū)占15%-20%,服務(wù)區(qū)占10%-15%,其余為配套區(qū)域。這種分配既要考慮當(dāng)前需求,也要預(yù)留發(fā)展空間。特別需要關(guān)注"灰空間"(即功能模糊的過渡區(qū)域)的比例控制,理想狀態(tài)下不應(yīng)超過總面積的5%。通過繪制功能氣泡圖,可以直觀顯示各功能區(qū)的空間關(guān)系,發(fā)現(xiàn)可能存在的位置不當(dāng)或銜接不暢問題。

參觀流線設(shè)計(jì)對(duì)空間效率的影響至關(guān)重要。優(yōu)秀的流線設(shè)計(jì)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo):引導(dǎo)性(自然引導(dǎo)觀眾按預(yù)設(shè)路徑參觀)、選擇性(提供多種參觀路線選擇)和舒適性(避免擁擠和折返)。評(píng)估時(shí)可以采用計(jì)算機(jī)模擬技術(shù),輸入預(yù)計(jì)的觀眾流量參數(shù),測(cè)試不同時(shí)段的人流分布情況。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo):通道瓶頸點(diǎn)的最大滯留人數(shù)、觀眾平均移動(dòng)速度、交叉流線沖突次數(shù)等。例如,主通道寬度通常不應(yīng)小于2.4米,次通道保持在1.8米以上,這樣才能確保在高峰時(shí)段仍能保持通暢。同時(shí),流線設(shè)計(jì)要兼顧緊急疏散需求,確保在保持參觀連續(xù)性的前提下滿足安全規(guī)范。

展陳空間的使用效率需要特別關(guān)注。評(píng)估展區(qū)效率不能僅看展品密度,更要考慮"有效展示面積"的概念——即觀眾實(shí)際能夠舒適觀賞的展示區(qū)域。一般來說,墻面展柜的觀賞距離應(yīng)保持1-1.5米,獨(dú)立展柜周圍需預(yù)留2米以上的環(huán)繞空間。通過計(jì)算"有效展示面積占比"(有效展示面積/展區(qū)總面積),可以客觀評(píng)價(jià)空間利用質(zhì)量,優(yōu)質(zhì)博物館該指標(biāo)通常在65%-75%之間。立體空間的開發(fā)利用也是評(píng)估重點(diǎn),合理設(shè)置夾層、錯(cuò)層設(shè)計(jì)可以提高空間利用率,但需注意層高變化對(duì)空調(diào)能耗的影響。數(shù)字化展示技術(shù)的應(yīng)用效果同樣需要評(píng)估,雖然多媒體裝置可以節(jié)省物理空間,但不當(dāng)設(shè)置可能反而降低單位面積的信息傳遞效率。

輔助空間的使用效率往往容易被忽視,卻直接影響整體運(yùn)營效能。藏品庫房要評(píng)估"動(dòng)線效率",計(jì)算工作人員提取藏品的平均行走距離;教育空間要統(tǒng)計(jì)"翻轉(zhuǎn)頻率",衡量每天可承載的教育活動(dòng)場(chǎng)次;服務(wù)空間則需分析"峰值承載比",測(cè)試餐飲、洗手間等設(shè)施在參觀高峰時(shí)的服務(wù)能力。特別值得注意的是技術(shù)設(shè)備間的位置選擇,理想情況下應(yīng)該位于各功能區(qū)的幾何中心,這樣能最大限度縮短管線距離,降低能耗損失。通過建立空間使用日志,記錄各區(qū)域在不同時(shí)段的使用狀態(tài),可以積累寶貴的效率評(píng)估數(shù)據(jù)。

空間的多功能性和時(shí)序使用是提升效率的重要途徑。評(píng)估時(shí)要特別關(guān)注"時(shí)空重疊使用"的可能性,即同一空間在不同時(shí)段承擔(dān)不同功能。例如,門廳在開館前兩小時(shí)可用于布置臨時(shí)展臺(tái),閉館后可轉(zhuǎn)換為教育活動(dòng)場(chǎng)地;常規(guī)展廳在特定時(shí)段可以調(diào)整為學(xué)術(shù)報(bào)告場(chǎng)所。這種評(píng)估需要精確計(jì)算功能轉(zhuǎn)換的時(shí)間成本,理想的多功能空間轉(zhuǎn)換時(shí)間應(yīng)控制在30分鐘以內(nèi)。可移動(dòng)隔斷、模塊化家具的應(yīng)用效果需要重點(diǎn)評(píng)估,測(cè)試其在實(shí)際使用中的便捷性和穩(wěn)定性。同時(shí)要評(píng)估儲(chǔ)物系統(tǒng)的效率,充足且組織有序的儲(chǔ)物空間能夠大幅提升布展撤展速度。

節(jié)能環(huán)保指標(biāo)是評(píng)估空間使用效率的重要維度。空間效率不僅體現(xiàn)在人文功能上,也反映在環(huán)境績(jī)效中。需要計(jì)算單位展陳面積的年度能耗值,比較不同區(qū)域的氣候控制系統(tǒng)效率。采用BIM技術(shù)進(jìn)行能耗模擬,可以預(yù)測(cè)不同空間布局方案的能源消耗差異。例如,將對(duì)溫濕度敏感的珍貴文物集中布置在特定區(qū)域,實(shí)施分區(qū)環(huán)境控制,可比整體恒溫恒濕節(jié)省30%以上的能源。自然采光利用率的評(píng)估也很關(guān)鍵,通過優(yōu)化天窗位置和遮陽系統(tǒng),既能提升參觀舒適度,又能降低照明能耗。

數(shù)字化評(píng)估工具的應(yīng)用極大提升了效率評(píng)估的精確度。通過安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空間使用狀態(tài):人流熱力圖顯示觀眾聚集區(qū)域,停留時(shí)間分析反映展項(xiàng)吸引力,空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)反映通風(fēng)效率。這些數(shù)據(jù)經(jīng)過機(jī)器學(xué)習(xí)分析,能夠發(fā)現(xiàn)人眼難以察覺的效率瓶頸。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)則允許在施工前模擬不同空間方案的使用效果,大幅降低試錯(cuò)成本。建立數(shù)字孿生模型后,甚至可以在不干擾實(shí)際運(yùn)營的情況下,測(cè)試各種空間優(yōu)化方案的預(yù)期效果。

評(píng)估結(jié)果的落地應(yīng)用同樣重要。效率評(píng)估不應(yīng)止于生成報(bào)告,而應(yīng)該形成"評(píng)估-優(yōu)化-再評(píng)估"的閉環(huán)系統(tǒng)。建議制定空間效率提升路線圖,明確短期可實(shí)施的微調(diào)措施(如標(biāo)識(shí)系統(tǒng)優(yōu)化)、中期可完成的功能改進(jìn)(如流線調(diào)整)和長(zhǎng)期規(guī)劃的結(jié)構(gòu)改造。定期(建議每季度)進(jìn)行效率復(fù)評(píng),建立空間使用效率的KPI體系,將評(píng)估結(jié)果與各部門績(jī)效考核掛鉤,確保效率意識(shí)貫穿日常運(yùn)營。

隨著博物館功能的不斷拓展,空間使用效率的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)也需要?jiǎng)討B(tài)更新。未來的評(píng)估體系可能會(huì)更加重視空間的情感價(jià)值創(chuàng)造能力,衡量單位面積能夠激發(fā)的文化認(rèn)同感和心靈共鳴度。但無論如何演變,空間效率評(píng)估的核心目標(biāo)始終不變:讓每一平方米都充分發(fā)揮其文化傳播價(jià)值,在有限的物理空間內(nèi)創(chuàng)造無限的精神可能。通過科學(xué)系統(tǒng)的評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化,博物館空間才能真正成為文化傳承與創(chuàng)新的高效載體,在建筑與人文、形式與功能之間找到最佳平衡點(diǎn)。

版權(quán)聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與稿件來源方聯(lián)系,如產(chǎn)生任何問題與本站無關(guān);凡本文章所發(fā)布的圖片、視頻等素材,版權(quán)歸原作者所有,僅供學(xué)習(xí)與研究,如果侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)證明,以便盡快刪除。

南興裝備數(shù)字館

南興裝備數(shù)字館

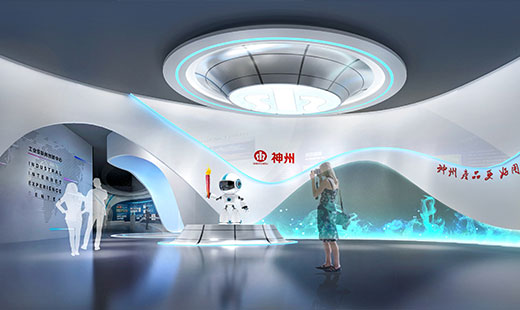

神州廚具展廳

神州廚具展廳

廣州今泰科技有限公司

廣州今泰科技有限公司

羅氏藥業(yè)

羅氏藥業(yè)

全國熱線電話

全國熱線電話

關(guān)注德科裝飾公眾號(hào)

關(guān)注德科裝飾公眾號(hào)